Sesame 13 : Un outil d’aide à la décision pour mieux végétaliser les villes méditerranéennes

Résumé

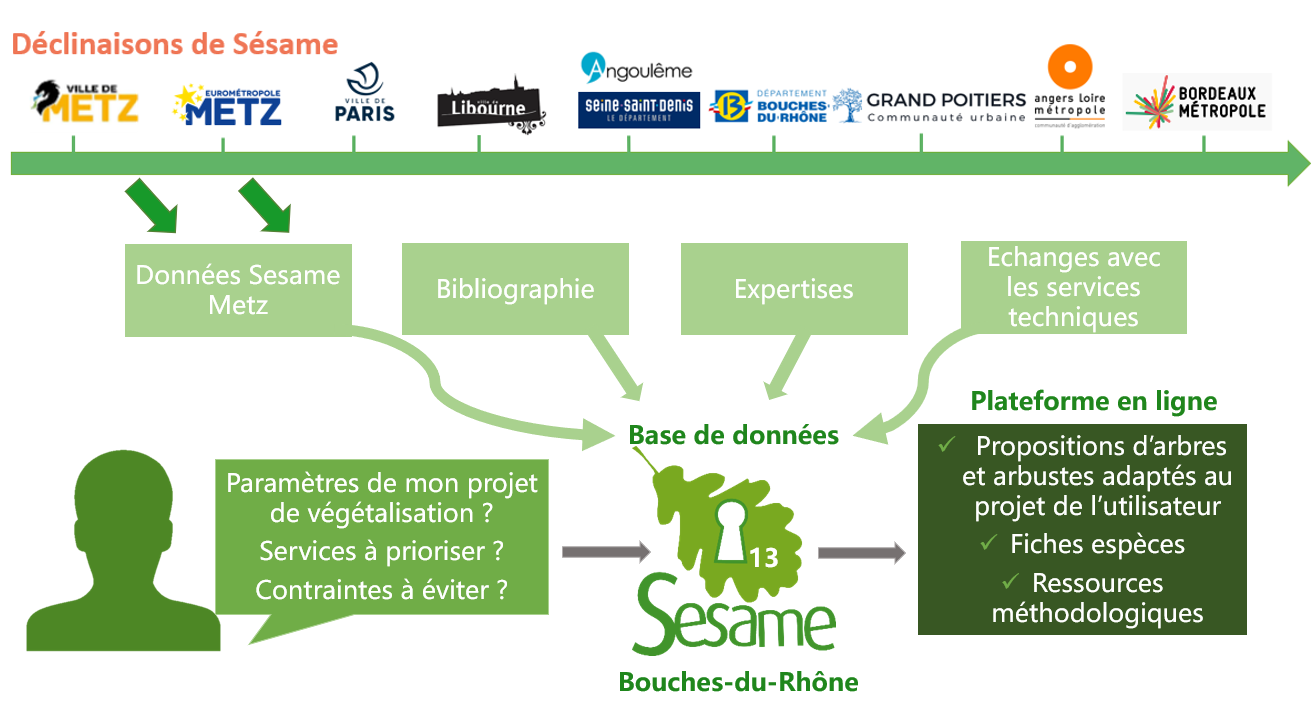

Le milieu urbain méditerranéen impose des conditions stressantes pour les plantes, notamment les arbres, exacerbées par le changement climatique. Dans ce contexte, le choix des espèces est crucial pour assurer leur pérennité et optimiser les services rendus. Afin de faciliter la conception des projets de végétalisation urbaine, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, le Cerema et INRAE ont collaboré pour développer Sesame 13, un outil numérique facile d’utilisation. Quand l’utilisateur renseigne les paramètres de son projet de verdissement, Sesame 13 lui propose une liste d’arbres, arbustes, arbrisseaux et lianes compatibles. L’outil s’appuie sur une base de données de 240 espèces végétales pérennes, principalement ligneuses. Elles sont adaptées aux contraintes climatiques actuelles et futures du département des Bouches-du-Rhône, et à celles de la région méditerranéenne au sens large. Les plantes ont également été caractérisées selon les services écosystémiques qu’elles rendent pour répondre aux besoins des usagers. L’application web intègre l’outil de sélection, ainsi que des fiches espèces et des fiches détaillant la méthodologie utilisée pour créer l’outil. La finalité du projet est d’améliorer conjointement la résilience des végétaux et le cadre de vie dans les villes méditerranéennes, en offrant une ressource publique et évolutive pour les professionnels de l’aménagement urbain.

Introduction

Le milieu urbain méditerranéen est un environnement hostile pour les arbres, et le changement climatique ne fait qu’accentuer les contraintes usuelles et les aléas auxquels ils sont confrontés (Esperon-Rodriguez et al., 2022).

Lors des vagues de canicule, les îlots de chaleur urbains deviennent insupportables, tant pour les arbres que pour les habitants ; l’imperméabilité des sols et infrastructures urbaines aggrave les dégâts causés par les épisodes méditerranéens (Depietri et al., 2011).

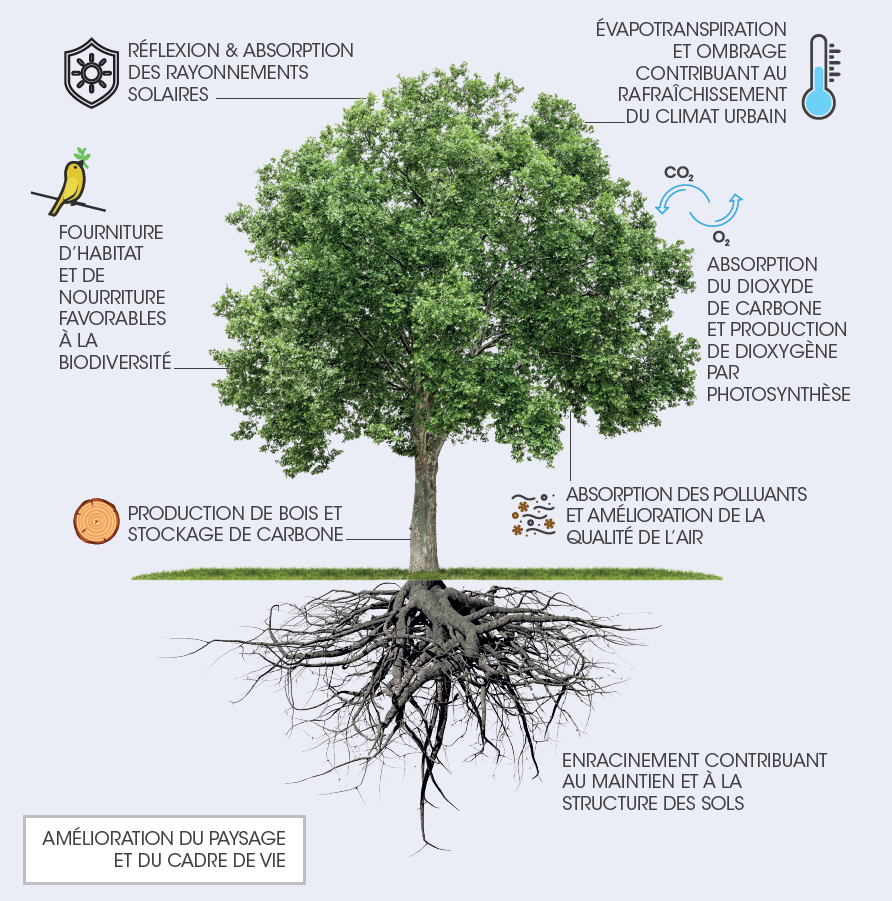

Les Solutions fondées sur la nature, telles que la renaturation et la création de continuités écologiques, permettent d’atténuer les conséquences de ces perturbations biotiques et abiotiques. Elles peuvent renforcer la résilience des écosystèmes urbains et améliorer la qualité de vie des habitants, notamment en termes de santé et de cadre de vie. Toutefois, il est important de noter que la vitalité et la diversité des plantes et des écosystèmes ont une influence sur la quantité et la qualité des bienfaits qu’elles seront en mesure de fournir (Wood et al., 2018).

Dans ce contexte, le choix des espèces lors de projets de verdissement est un enjeu crucial, car les végétaux ne sont pas égaux entre eux. Ils diffèrent dans leur capacité de résistance face à l’évolution du climat et aux agressions qu’ils subissent en ville, mais aussi dans leur capacité à rendre des services.

Cet article vise à présenter une déclinaison départementale de la démarche Sesame (Services écosystémiques rendus par les arbres, modulés selon l’essence), initiée par le Cerema sur le territoire de Metz, dans le Grand Est. La performance des espèces en matière de résistance et de services rendus dépendant fortement des conditions pédoclimatiques, il est primordial de développer des déclinaisons locales de cet outil.

Les limites administratives de cette déclinaison découlent d’un partenariat entre le Cerema, INRAE et le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Elle est centrée sur le département des Bouches-du-Rhône, qui est un territoire clé, car son climat méditerranéen typique a un impact significatif sur le comportement des essences végétales et sur les besoins des habitants. Son utilisation peut également être étendue à la zone bioclimatique méditerranéenne, dont l’aire s’élargit en raison des effets du changement climatique.

Le socle de l’outil Sesame 13 est constitué d’une base de données renseignant les caractéristiques de 240 espèces d’arbres, arbustes, arbrisseaux, lianes et de quelques herbacées. Les essences sont locales ou exotiques, adaptées aux territoires urbains, dans un contexte de changement climatique, d’érosion de la biodiversité et de développement des invasions biologiques. Ces espèces ont également été choisies en fonction des services qu’elles peuvent rendre : elles contribuent à réguler le climat local et la qualité de l’air, accueillir la biodiversité et améliorer le cadre de vie.

L’application propose une liste d’espèces adaptées à divers paramètres usuels d’un projet de végétalisation (types biologiques, catégorie d’aménagement et objectifs visés…). Le public cible est constitué des agents de services techniques d’espaces verts, ainsi que des aménageurs et bureaux d’études.

La création de l’outil a suivi différentes étapes associant des compétences expertes dans le domaine de la botanique, de l’horticulture et de l’écologie, et des compétences techniques dans la gestion de la donnée :

● Un travail bibliographique et d’entretien avec des experts a d’abord été réalisé, visant à établir une méthodologie scientifique de caractérisation d’espèces végétales, et des services et contraintes (allergies, toxicité, litière salissante) qu’elles génèrent.

● Les critères ont été retravaillés afin d’améliorer leur adéquation à la zone bioclimatique méditerranéenne (adaptation à la sécheresse de type méditerranéenne, inflammabilité, par exemple).

● Ensuite, un travail itératif de gestion de la donnée a été effectué, visant à structurer la base de données pour accueillir ces caractères dans le but de calculer des indicateurs de ces différents services et contraintes.

● Enfin, le développement d’une application de visualisation des données (Sesame 13), avait pour objectif de rendre ces informations conviviales et partageables. Des retours d’utilisateurs, pris en compte tout au long de son développement, ont permis son amélioration en continu jusqu’à sa mise en ligne officielle sur le site du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.

Étapes de création de l’outil

L’outil Sesame

Choix des espèces

Démarche territorialisée

Afin d’obtenir une liste d’espèces compatibles, il a été nécessaire de caractériser finement le climat actuel des Bouches-du-Rhône et son évolution future. Ce climat est méditerranéen franc, il se définit par des étés chauds et arides et des hivers doux. Il comporte également des périodes d’instabilité météorologique entre ces deux saisons, avec des épisodes de précipitations, parfois violents, variables d’une année à l’autre (Joly et al., 2010 ; Météo France, 2023). Les plantes choisies doivent donc être adaptées aux contraintes climatiques méditerranéennes, principalement un bilan hydrique potentiel annuel très déficitaire.

Le climat étant variable au niveau du département, il a aussi été nécessaire de choisir des espèces adaptées à différents types de conditions climatiques locales. En zone littorale, elles devront tolérer un climat plus sec que dans le reste du département, ainsi que les vents salés en front de mer. À l’intérieur des terres, elles devront être capables de supporter une plus grande amplitude thermique annuelle. Enfin, dans les zones au relief modéré, elles devront résister aux gels récurrents.

L’impact du changement climatique a été visualisé sur l’horizon 2020-2050 grâce au modèle numérique régional ALADIN-Climat (Centre national de recherches météorologiques, 2020), en se basant sur le scénario de forçage radiatif intermédiaire, RCP 4.5.

Le changement principal est le réchauffement climatique, qui sera plus prononcé que dans d’autres régions. Bien qu’il n’y ait pas de tendance marquée au niveau des précipitations pour ce scénario, et avec le modèle sélectionné, d’autres modèles suggèrent une modification du régime des pluies : les précipitations de faible intensité diminueraient au profit d’événements pluvieux plus intenses et imprévisibles (Polade et al., 2017).

Ces informations ont permis de faire évoluer la liste d’espèces pour qu’elle soit adaptée au climat actuel, mais aussi futur, du département.

Méthode

Afin de composer une palette d’espèces compatibles avec le contexte méditerranéen, la liste de Sesame Metz a été filtrée, par dires d’experts, pour ne retenir que les espèces adaptées à ce milieu. Pour compléter ce répertoire, une synthèse de plusieurs listes, spécifiques à la région PACA, a été réalisée. Étaient comprises : la liste du réseau ARDEM (UEVT INRAE et al., 2020), la palette proposée par la communauté d’agglomération Sophia Antipolis (CASA et al., 2019), la liste interne du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et la liste Végétal local pour la zone méditerranéenne (Végétal local, 2023). Les experts du projet

Chaque espèce occupe une niche particulière et rend différents services. Lorsque la diversité spécifique est suffisante, les chevauchements entre les niches et les services sont importants ; en cas de rupture de chaîne trophique, les espèces restantes peuvent alors servir de ressource alternative (Walker et al., 1999). Cela permet aussi d’augmenter la diversité fonctionnelle et de réponses aux aléas, ce qui stabilise les écosystèmes face aux contraintes et aux perturbations (Mori et al., 2012).

L’ajout d’espèces exotiques est justifié par cette complémentarité dans les services qu’elles peuvent apporter. De plus, provenant souvent de climats plus arides, une partie de la palette exotique identifiée pourrait être mieux adaptée aux conditions futures que certaines espèces indigènes déjà menacées. Le choix final d’espèces a donc été réparti équitablement entre essences indigènes et exotiques (Tableau 1b).

En revanche, les espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) ont été écartées du projet malgré leurs caractéristiques intéressantes par ailleurs. Ayant une forte capacité de compétition, elles peuvent modifier la composition et le fonctionnement des écosystèmes naturels (Gaertner et al., 2009). Lorsque l’aménagement est en interface avec le milieu naturel, il convient donc de privilégier les espèces indigènes ou les espèces exotiques dont le comportement non invasif est bien étayé.

Liste | Nombre d’espèces retenues |

ARDEM | 90 |

CASA | 114 |

CD 13 | 63 |

Sesame Metz | 80 |

Végétal local | 77 |

Ajout par expertise | 15 |

Type biologique | Espèces indigènes | Espèces exotiques |

Arbres | 40 | 60 |

Arbustes | 30 | 18 |

Arbrisseaux | 51 | 25 |

Lianes | 4 | 14 |

Total | 52 % | 48 % |

Caractérisation des critères et des espèces

Critères adaptés aux Bouches-du-Rhône

Les espèces choisies doivent faire preuve d’une grande capacité de résistance afin d’assurer leur bon développement en dépit des contraintes urbaines et des conditions climatiques parfois difficiles dans les Bouches-du-Rhône. La tolérance au vent, aux embruns salés ainsi qu’aux périodes de chaleur et de sécheresse estivales sont donc des critères essentiels, priorisés lors de la collecte d’informations. Le choix des végétaux joue également un rôle dans l’atténuation de ces contraintes. Par exemple, les capacités d’ombrage et d’évapotranspiration en situation de contrainte hydrique modulent l’impact de chaque essence sur les îlots de chaleur (Rahman et al., 2019).

Cela est particulièrement important en zone méditerranéenne, où les sécheresses présentent des caractéristiques spécifiques : elles surviennent chaque été, et peuvent s’étendre sur plusieurs mois. Leur impact est également amplifié par l’intensité de la radiation solaire, les nuits tropicales récurrentes et la présence de vents forts. Cette dimension double, de résistance et de régulation, permettra à ces espèces de s’intégrer durablement dans le paysage urbain de la région, et d’en améliorer le confort de vie.

Dans le sud-est de la France, particulièrement au niveau des Bouches-du-Rhône, le climat méditerranéen, couplé au changement climatique, favorise le développement de grands feux, parfois difficiles à maîtriser (Pimont et al., 2021). La zone périurbaine étant de plus en plus affectée par les feux, un critère d’inflammabilité a été établi. Le degré d’inflammabilité est calculé en prenant en compte la forme des végétaux (port, hauteur, densité du branchage), leur teneur en eau et leur production de litière sèche (Ganteaume, 2020).

Une forme paysagère locale a également été ajoutée, à savoir les bords de mer et les étangs, avec des promenades plantées le long des rivages maritimes ou lacustres. Leurs structures et usages sont similaires à ceux des quais et berges. Cependant la distinction est importante, car ces situations, soumises aux embruns et aux rafales de vent, ne permettent qu’à une gamme végétale restreinte de se développer de manière adéquate. Par ailleurs, certains usages locaux ont été intégrés au service paysager. Le service paysager « symboliser » a ainsi été attribué aux espèces emblématiques du territoire des Bouches-du-Rhône, comme l’arbre de Judée et le chêne-liège. Ces espèces apportent une dimension culturelle car elles interagissent avec le patrimoine architectural et renforcent l’identité locale en créant un lien avec l’histoire des lieux.

Services rendus par les arbres

Les services écosystémiques désignent les bénéfices rendus aux humains par les écosystèmes naturels. Le milieu urbain étant très artificialisé et fragmenté, il ne contient pas d’écosystèmes naturels complexes. Néanmoins, en ville les arbres peuvent rendre des services cruciaux pour le bien-être des citadins et de la faune urbaine.

Pour chaque espèce de la base de données, une liste de services rendus en ville par les végétaux a été analysée : la régulation du climat local, la régulation de la qualité de l’air, l’amélioration du paysage urbain et l’accueil de la biodiversité. Les contraintes éventuelles ont également été renseignées : fruits toxiques, pollen allergisant, dangers mécaniques, inflammabilité. Il conviendra aux utilisateurs de prioriser les services attendus vis-à-vis des faiblesses éventuelles de l’espèce pour un choix judicieux.

Il a également fallu déterminer une méthode de quantification des services rendus. Elle repose sur une grille d’évaluation multicritères pour chaque service. Les critères sont divisés en classes, auxquelles sont attribués une valeur numérique, et une pondération selon leur importance. Au final, l’addition de ces scores permet de classer les espèces par ordre de performance.

Pour illustrer cette méthodologie, prenons l’exemple de la régulation des polluants gazeux. Voici le détail du calcul pour Firmiana simplex, le score prend en compte :

● son port : arrondi (note de 10/10) et large (7/10, pondération x 2) ;

● les caractéristiques de son feuillage et de ses feuilles : feuillu (10/10, pondération x 8), caduc (1/10), dense (10/10), grandes (10/10, pondération x 2), palmilobées (8/10), et glabres (10/10, pondération x 8) ;

● sa hauteur, de 15 mètres (3,57/10, pondération x 2) ;+

● l’addition de ces scores pondérés aboutit à un total de 230,14 points.

Ce score obtenu a une valeur relative, c’est-à-dire qu’il permet uniquement de classer les espèces entre elles, et la note attribuée dépend du rang final. Firmiana simplex est l’espèce avec le 4e meilleur score et obtient donc la note de 9,87, qui est arrondie à 10 dans l’application.

Parmi les critères permettant de noter ce service, la distinction entre feuillu et conifère est considérée comme très importante, une pondération de 8 lui a donc été attribuée. Les arbres feuillus sont globalement plus efficaces que les conifères, car en moyenne ils ont une croissance plus rapide, une densité stomatique plus élevée et une activité photosynthétique plus intense. Ces caractéristiques sont directement liées à la quantité d’échanges gazeux, donc à celle d’absorption des polluants (Padgett et al., 2008 ; Takahashi et al., 2005).

Toutes les espèces présentent des caractères avantageux et des points faibles différents (Ducatillion et Oberlé, 2023) et ne remplissent pas les mêmes fonctions dans le milieu urbain. Par exemple, si une espèce doit être arrosée en été, c’est un point faible. Si elle a besoin de peu de taille pour garder un port compact, c’est un caractère avantageux. Ces caractéristiques ont un impact sur les services rendus.

Bouquets d’espèces

Au sein d’un aménagement, les végétaux interagissent, par exemple par l’intermédiaire des mycorhizes ou des composés volatils (COV), afin de communiquer et de se partager les ressources (eau, nutriments, lumière). Ces interactions peuvent s’avérer bénéfiques ou néfastes selon les espèces mises en lien. Lorsque les plantes ont des affinités mutuelles, elles établissent des communautés d’entraide végétales, ce qui optimise leur développement. Des bouquets d’espèces complémentaires ont donc été définis.

Pour la déclinaison Sesame 13, le choix s’est porté sur des bouquets d’espèces adaptées à des conditions édaphiques et climatiques similaires. Pour les espèces indigènes, il a été possible de se baser sur des associations végétales naturelles issues de la phytosociologie (Rameau et al., 2008). Pour les espèces exotiques, des cortèges floristiques usuels ont été définis sur la base de travaux réalisés par des paysagistes. Une réflexion qualitative a été menée en croisant plusieurs critères.

Travail bibliographique

Afin de caractériser chaque espèce, de nombreux types de sources de données ont été consultés, notamment des articles scientifiques, des bases de données nationales (INVMED

Une partie des espèces de Sesame 13, surtout des espèces exotiques, provient du projet ARDEM (Arbres de demain en méditerranée)

Développement de l’outil Sesame 13

Conception et structuration de l’application

La base de données Sesame 13 résulte à l’origine de la combinaison des champs de critères issus de deux tableurs Excel : la première version de Sesame pour Metz (Chrétien et al., 2019), et ARDEM. Par la suite, deux applications plus complètes et indépendantes, Sesame national

Pour s’assurer de répondre aux attentes des utilisateurs, une démarche de co-construction a été mise en place avec des agents techniques des espaces verts des Bouches-du-Rhône. Leurs réactions et propositions ont été recueillies lors de temps d’échanges. Ces réunions ont permis de faire évoluer l’application, grâce à l’analyse critique des listes d’espèces, l’ajout des critères de choix de comestibilité et d’infusions, le prototypage, et les tests de l’application.

Dans un premier temps, la base de données a été structurée afin de pouvoir accueillir l’ensemble des caractéristiques descriptives des essences végétales. Chaque champ a été associé à une définition précise, puis les différents types de données (numérique, texte, booléen…) et les valeurs autorisées ont été spécifiés.

L’application s’est ensuite enrichie d’une base de données photographiques. Elle contient plus de 700 photos, soit 3 par espèce en moyenne. Les illustrations proviennent des acteurs du projet ou de répertoires en ligne de photos, sous licence CC BY-SA (Wikimedia, Pl@ntNet).

L’ensemble de ces données a été progressivement intégré à l’applicatif web, qui a été réalisé avec le package open source R-Shiny. Cet applicatif a été conçu de manière itérative, en se structurant et s’améliorant au fil des phases de tests et des retours des utilisateurs. Pour fournir des sélections d’espèces pertinentes, l’algorithme fonctionne par exclusion des espèces non adaptées à chaque filtre. Les résultats ne sont pas hiérarchisés selon leurs scores, mais classés alphabétiquement pour faciliter la navigation et la recherche d’espèces spécifiques.

Fonctionnalités complémentaires

Au-delà de sa fonction de choix d’espèces, Sesame 13 offre plusieurs fonctionnalités complémentaires visant à enrichir l’expérience utilisateur. Une fiche d’identité individuelle, synthétisant l’ensemble des informations disponibles, a été générée pour chaque espèce de la base de données au format PDF. Ces fiches sont complétées par un lien hypertexte Wikipédia, qui peut donner accès à des renseignements supplémentaires

L’onglet « Identifier avec Pl@ntNet

Conclusion

L’outil Sesame 13 a été développé par le Cerema, INRAE et le Connseil départemental des Bouches-du-Rhône pour faciliter le choix d’espèces dans le contexte du climat et des besoins en évolution. Il a été conçu pour une utilisation par les services techniques des espaces verts des collectivités, ainsi que par les aménageurs et bureaux d’études. La finalité du projet Sesame 13 est double : accroître l’adaptation des aménagements urbains face aux défis climatiques, tout en améliorant le cadre de vie dans les villes méditerranéennes. L’objectif est d’aider les « non-spécialistes » à diversifier les espèces plantées et les services rendus.

Les espèces ont été choisies en fonction de leur adaptation à la situation biogéographique des Bouches-du-Rhône. Elles ont été caractérisées selon les services qu’elles fournissent et les contraintes qu’elles génèrent. Le projet ARDEM, mené par INRAE, a également alimenté cette transposition de Sesame dans le contexte méditerranéen. Au cours du projet, l’outil Sesame 13 a évolué en une plateforme web regroupant les informations sur les essences et permettant d’obtenir des listes d’espèces compatibles avec les attentes définies par les utilisateurs.

Les données Sesame 13 sont ouvertes ; ainsi que le prévoit la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016

Notes

- 1. https://sesame.cerema.fr/

- 2. La composition de l’équipe projet est disponible dans la fiche « gouvernance du partenariat de recherche et de développement » : https://www.sesame13.fr/?page=methodo

- 3. https://invmed.fr/src/home/index.php

- 4. https://www.try-db.org/TryWeb/Home.php

- 5. https://hort.ifas.ufl.edu/database/trees/trees_scientific.shtml

- 6. https://citree.de/?language=en

- 7. https://jardin-thuret.hub.inrae.fr/decouvrir-l-unite/projets/presentation-des-fiches-especes

- 8. https://sesame.cerema.fr

- 9. https://www.sesame13.fr/?page=accueil

- 10. Bien que généralement fiables, les données de Wikipédia ne sont pas validées rigoureusement, elles peuvent donc être inexactes.

- 11. https://www.sesame13.fr/?page=identifier

- 12. https://www.sesame13.fr/?page=arbre

- 13. https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000031589829

- 14. https://www.datasud.fr/explorer/fr/jeux-de-donnees/base-de-donnees-sur-les-vegetaux-utilisables-dans-les-amenagements-urbains-mediterraneens--base-de-d/info

Références

- Esperon-Rodriguez, M., Tjoelker, M. G., Lenoir, J., Baumgartner, J. B., Beaumont, L. J., Nipperess, D. A., Power, S. A., Richard, B., Rymer, P. D., & Gallagher, R. V. (2022). Climate change increases global risk to urban forests. Nature Climate Change, 12(10), 950 955. https://doi.org/10.1038/s41558-022-01465-8

- Gaertner, M., Breeyen, A. D., Hui, N. C., & Richardson, D. M. (2009). Impacts of alien plant invasions on species richness in Mediterranean-type ecosystems : a meta-analysis. Progress In Physical Geography Earth And Environment, 33(3), 319 338. https://doi.org/10.1177/0309133309341607

- Ganteaume, A. (2020). Le jardin exemplaire : comment aménager son jardin pour réduire la vulnérabilité de sa maison face aux incendies de forêt. Rapport MTES-DGPR/SRNH, guide technique INRAE. https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/Guide%20technique%20-%20Le%20jardin%20exemplaire.pdf

- Joly, D., Brossard, T., Cardot, H., Cavailhes, J., Hilal, M., & Wavresky, P. (2010). Les types de climats en France, une construction spatiale. Cybergeo. https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155

- Kattge, J., Bönisch, G., Díaz, S., Lavorel, S., Prentice, I. C., Leadley, P., Tautenhahn, S., Werner, G. D. A., Aakala, T., Abedi, M., Acosta, A. T. R., Adamidis, G. C., Adamson, K., Aiba, M., Albert, C. H., Alcántara, J. M., C, C. A., Aleixo, I., Ali, H.,. . . Wirth, C. (2019). TRY plant trait database – enhanced coverage and open access. Global Change Biology, 26(1), 119 188. https://doi.org/10.1111/gcb.14904

- Météo France, direction de la Climatologie et des Services climatiques (2023). Fiche climatologique de la station météorologique de Marignane. https://donneespubliques.meteofrance.fr/FichesClim/FICHECLIM_13054001.pdf

- Mori, A. S., Furukawa, T., & Sasaki, T. (2012). Response diversity determines the resilience of ecosystems to environmental change. Biological Reviews/Biological Reviews Of The Cambridge Philosophical Society, 88(2), 349 364. https://doi.org/10.1111/brv.12004

- Padgett, P. E., Cook, H., Bytnerowicz, A., & Heath, R. L. (2008). Foliar loading and metabolic assimilation of dry deposited nitric acid air pollutants by trees. Journal Of Environmental Monitoring, 11(1), 75 84. https://doi.org/10.1039/b804338h

- Polade, S. D., Gershunov, A., Cayan, D. R., Dettinger, M. D., & Pierce, D. W. (2017). Precipitation in a warming world : Assessing projected hydro-climate changes in California and other Mediterranean climate regions. Scientific Reports, 7(1). https://doi.org/10.1038/s41598-017-11285-y

- Pimont, F., Fargeon, H., Opitz, T., Ruffault, J., Barbero, R., Martin‐StPaul, N., Rigolot, E., RiviÉre, M., & Dupuy, J. (2021). Prediction of regional wildfire activity in the probabilistic Bayesian framework of Firelihood. Ecological Applications, 31(5). https://doi.org/10.1002/eap.2316

- Rahman, M. A., Stratopoulos, L. M., Moser-Reischl, A., Zölch, T., Häberle, K., Rötzer, T., Pretzsch, H., & Pauleit, S. (2019). Traits of trees for cooling urban heat islands : A meta-analysis. Building And Environment, 170, 106606. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.106606

- Rameau, J. C., Mansion, D., Dumé, G. et Gauberville, C. (2008). Flore forestière française tome 3 : région méditerranéenne. Guide écologique illustré. CNPF-IDF

- Takahashi, M., Higaki, A., Nohno, M., Kamada, M., Okamura, Y., Matsui, K., Kitani, S., & Morikawa, H. (2005). Differential assimilation of nitrogen dioxide by 70 taxa of roadside trees at an urban pollution level. Chemosphere, 61(5), 633 639. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2005.03.033

- UEVT INRAE, AITF, Campus Vert d’Azur, HORTIS, PaysSages. (2020). Arbres de demain pour les villes méditerranéennes, projet expérimental de recherche appliquée. https://jardin-thuret.hub.inrae.fr/content/download/6106/49307?version=1

- Végétal local (2023). Les végétaux et les producteurs. https://www.vegetal-local.fr/vegetaux-producteurs/recherche

- Vogt, J., Gillner, S., Hofmann, M., Tharang, A., Dettmann, S., Gerstenberg, T., Schmidt, C., Gebauer, H., Van de Riet, K., Berger, U., & Roloff, A. (2016). Citree : A database supporting tree selection for urban areas in temperate climate. Landscape And Urban Planning, 157, 14 25. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2016.06.005

- Walker, B., Kinzig, A., & Langridge, J. (1999). Original Articles : Plant Attribute Diversity, Resilience, and Ecosystem Function : The Nature and Significance of Dominant and Minor Species. Ecosystems, 2(2), 95 113. https://doi.org/10.1007/s100219900062

- Wood, E., Harsant, A., Dallimer, M., De Chavez, A. C., McEachan, R. R. C., & Hassall, C. (2018). Not all green space is created equal : biodiversity predicts psychological restorative benefits from urban green space. Frontiers In Psychology, 9. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02320

Pièces jointes

Pas de document complémentaire pour cet articleStatistiques de l'article

Vues: 641

Vues: 641

Téléchargements

PDF: 176

PDF: 176